当司法之力激活生态之“福”,大自然的馈赠有了坚实屏障!

2025-08-16 07:57:53 来源:中国长安网

反腐资讯网讯:8月的闽江河口湿地,盛夏之风掠过成片的芦苇荡,成群水鸟振翅飞过,自在地觅食嬉戏。这片国际重要湿地、福建省重要生态屏障的宁静,不仅依赖自然的馈赠,更得益于一道日益坚实的司法屏障。

近年来,福建福州两级法院立足司法职能,聚焦自然保护区这一生态安全屏障的核心区域,持续加大司法保护力度、拓展机制创新深度、延伸司法服务广度,为守护闽都绿水青山、筑牢生态安全屏障、激活生态人文红利提供了有力司法保障。

重典治污:刑事利剑守护生态红线

自然保护地内的生态破坏行为,隐蔽性强、危害深远,福州法院始终保持对此类犯罪的高压严打态势。

此前,王某章、康某川等人为牟取暴利,将船舶改装后,在闽江口及周边海域疯狂盗采海砂30余万吨,造成矿产资源损失高达319.5万元。福州中院审理认为,王某章、康某川等人的行为构成非法采矿罪,情节特别严重。在精准区分主从犯的基础上,对两名主犯王某章、康某川分别判处有期徒刑四年,并处罚金15万元和有期徒刑三年四个月,并处罚金10万元,对其他从犯亦依法判处刑罚。

福州法院干警开展巡查活动

此案入选人民法院案例库,彰显了司法对破坏自然资源犯罪的“零容忍”。

2023年至今,福州全市法院共审结涉自然保护区各类破坏环境资源刑事案件129件,判处罪犯179人。打击锋芒尤其指向国家级自然保护区、风景名胜区的核心区和缓冲区,如黄楮林、闽江河口湿地、鼓山等区域内的非法采矿、捕捞、盗伐等行为。同时,注重生态损害的修复,已责令涉林刑事被告人补种、管护林木面积达1491.61亩。

福州法院开展野生动物保护普法活动

惩罚并非终点。福州法院秉持“保护优先、自然恢复为主”理念,创新构建了包含原态、代偿、替代、异地、公益修复等在内的“5+修复模式”,推动实现从事后惩治向事前预防、惩治犯罪向修复生态、局部保护向全面覆盖的转变。2023年以来,福州两级法院已签发“野生动物保护令”“行业禁止令”等特色司法令状7份,追缴生态修复资金1535.87万元,并责令责任人在闽江流域增殖放流鱼类42.5万尾。

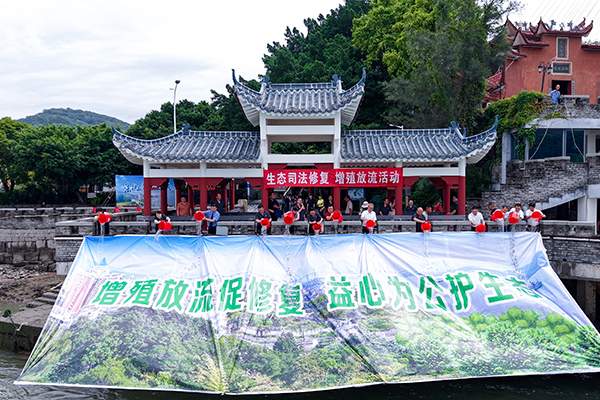

福州法院在闽江流域增殖放流鱼类

在行政审判方面,两级法院依法审理涉保护区规划调整、资源许可、行政处罚等案件,在尊重行政专业判断权的同时,强化对行政行为合法性的审查,坚决纠正越权审批、违反功能区划管理等违法行为,保障自然保护区法规制度落到实处。

机制破局:协同共治提升保护效能

司法保护的力量,不仅在于惩治的威慑,更在于修复的智慧与协同的合力。福州法院在机制创新上持续发力。

连江法院审理的孔某某非法采矿案即为修复路径创新的典型案例。孔某某明知海砂系盗采仍多次运输牟利,涉案金额巨大。法院依法以非法采矿罪判处其有期徒刑一年八个月,缓刑二年,并处罚金10万元,追缴违法所得120万元,并着重引导其承担生态修复责任。

连江法院依法审结全国首例适用海洋碳汇修复生态的非法采矿案

经法院释明海洋生态损害后果,孔某某委托家属缴纳生态修复金10万元,并自愿额外出资9000元购买600吨海洋碳汇,专门用于抵消连江县海洋渔业执法船艇全年巡逻产生的温室气体排放,实现“零碳执法”场景。

此案是福州两级法院创新打造“蓝色碳汇补偿”机制的生动体现。近年来,福州两级法院积极响应国家“双碳”战略,持续拓展生态修复路径,逐步构建起“蓝碳修复+零碳执法+红色涵养”的多元立体生态修复模式。这一创新性的“福州样本”已被最高法院《中国环境资源审判》收录,为全国提供了可借鉴的经验。

福州中院联合福州市林业局开展“湿意闽江 绿韵福地”生态司法保护工作暨福州市湿地生态司法保护协作框架协议签约活动

生态系统的整体性要求司法保护必须突破部门壁垒与行政区划限制。福州两级法院针对不同类型生态区域和治理难点,精准施策,创新协同机制。

在海洋生态领域,今年4月,连江法院、检察院与罗源法院、检察院签署《环罗源湾海域生态环境司法保护跨区域协作机制》,打造了福建省首个海湾跨区域司法协作范本。该机制形成“司法审判+检察监督”一体化保护格局,通过联合巡湾、线索移送、协同普法等举措,有效构建了陆海统筹的司法保护闭环。

与此同时,针对陆域生态保护与开发的平衡难题,闽清法院积极探索府院联动新模式,同期联合闽清县政府、闽侯法院建立“3+N”行政争议预防化解机制。该机制成功应用于黄楮林景区开发纠纷调解,并在调解成果中创新性增设“生态修复补偿条款”,为生态资源可持续转化画定红线、疏通路径。

闽侯法院在新成立的湿地巡回法庭现场开展巡回审判,敲下巡回法庭“第一槌”

在拓展保护范围的同时,福州法院注重夯实保护基础、深化协作。继2019年在闽江河口湿地设立首个生态司法保护基地,并在候鸟保护、入侵物种治理、湿地巡护等方面取得实效后,2024年4月,福州中院把握省法院创建湿地生态司法保护示范基地契机,与市林业局签署《福州市湿地生态司法保护协作框架协议》,整合资源、凝聚合力,共同打造湿地司法保护精品路线。

机制的精准落地,专业能力建设是关键支撑。2023年,福州中院牵头闽东北协同发展区法院创新选聘111名生态环境审判技术调查官,构建“专业审判+专家辅助”双轮驱动模式。这些来自环境科学、生态保护等领域的专家,为事实查明、责任认定及科学修复方案的制定提供坚实技术支撑,推动生态司法从“经验判断”向“技术裁判”迈进,显著提升了审判的专业性、权威性与公信力。

赋能共治:价值转化共享生态福祉

风景秀丽的鼓岭是福州重要的生态与旅游名片。鼓岭某公司精心打造的树屋酒店却因运营方经营不善、拖欠租金陷入纠纷。

“妥善解决这起纠纷对于维护鼓岭旅游度假区良好秩序、保障企业合法权益以及促进当地旅游业健康发展具有重要意义。”晋安法院相关负责人说。为打破调解僵局,该院依托驻鼓岭诉非联动工作站和生态环境司法保护巡回点,联合福州中院、当地村委会、管委会、文旅部门等多方力量成立调解小组,经过多轮沟通协调,最终促成双方达成协议。

晋安法院依托驻鼓岭诉非联动工作站成功调解一起租赁合同纠纷

司法保护的最终目标是促进人与自然和谐共生,让生态红利惠及于民。福州两级法院深刻践行绿水青山就是金山银山理念,将服务触角向基层治理和生态价值转化领域延伸。

福州两级法院积极探索“司法+生态+文化”三维守护模式,通过司法手段有效盘活了鼓岭树屋酒店、闽清黄楮林温泉景区等“沉睡”的生态文旅资源,提升司法保护“含绿量”与区域发展“含金量”。为守护兼具生态与人文价值的鼓山摩崖石刻,晋安法院联合晋安区政府、鼓山管委会成立专项保护基地并签订协作机制,促进其可持续发展。永泰县设立“司法助力生态产品价值实现实践基地”,加强与政府部门、金融机构在多方面的深度协作,探索生态产品价值实现的多元化路径。

闽清法院通过司法手段,有效盘活黄楮林温泉景区生态文旅资源

在盘活生态文旅资源、提升发展“含金量”的同时,福州法院深刻认识到提升全社会生态保护法治意识是夯实绿色发展根基的长久之策。

为此,两级法院系统化推进法治宣传教育:充分利用全媒体平台发布典型案例,解读法律精神与保护理念;在“世界环境日”等关键节点联合保护区管理部门开展主题宣传,于保护区入口及重点生态区域设立警示牌、发放普法材料;选取典型破坏资源案件深入案发地及周边村镇开展巡回审判,邀请各界代表旁听,将庭审变为生动的法治公开课;依托各类“生态司法教育基地”,组织公众开放日、送法入校等活动。

晋安法院干警对摩崖石刻开展实地巡护

在拓展法治宣传广度深度的同时,福州法院注重探索普法形式创新与理念融合。晋安法院与国家级非遗代表性项目保护单位中国寿山石馆合作,共建福州首个“非遗传承生态司法宣教基地”,发挥“法院+博物馆”“法官+非遗专家”优势,在良性互动中化解涉文化遗产与生态保护矛盾,传递“非遗保护离不开良好生态”理念,实现生态保护、文化传承与法治教育的有机统一。

从刑事打击的雷霆之势,到修复机制的创新探索;从跨区域协同的系统治理,到专业化审判的技术赋能;再到融入基层、激活价值、凝聚共识的多元共治,福州两级法院正以不断完善的司法保护体系,构筑起守护闽都绿水青山与人文瑰宝的坚实屏障。

本网编辑:袁小帅 审核:李琰玉